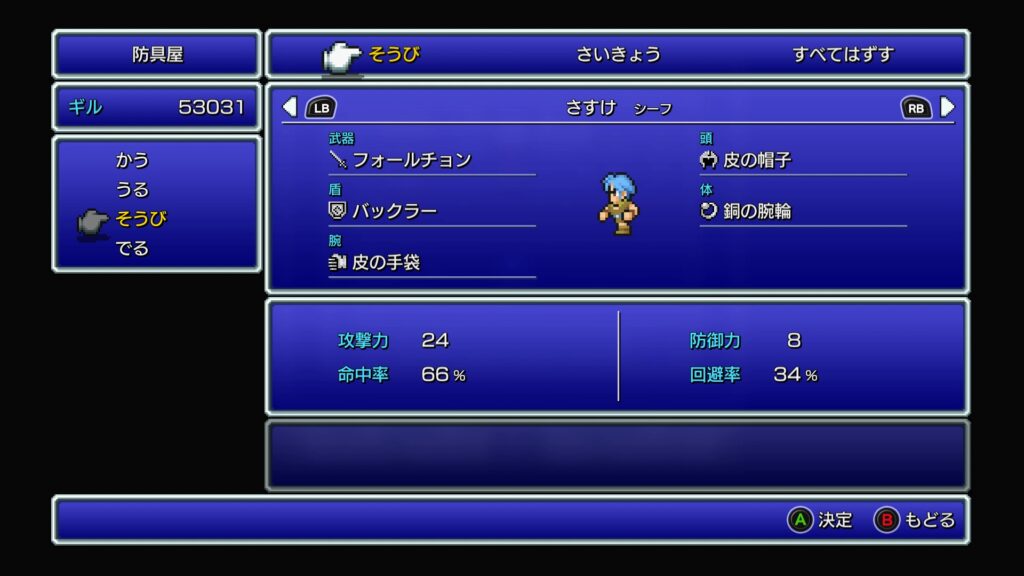

『ファイナルファンタジー ピクセルリマスター(FF1 PR)』にて、シーフ4人という構成で旅を始めた。

これまでのモンク×4、戦士×4に比べるとかなり不安な構成…。

その理由は明快で「シーフは弱い、マジ弱い…」

FF1のシーフは、RPGの定番「盗む」もなければ「(たぶん)先制補正」すらない。ただ“素早いだけの紙装甲”という、ある意味もっとも不遇な職業だ。

それでも、苦境の中で光るものがあると信じて始めたこの旅──どんな地獄とどんな感動が待っているのか。最弱からの反逆が、いま始まる。

丸腰で始まる──ゴブリンに学ぶ生存戦術

旅の幕開けは、モンクから恒例の「丸腰殴り(殴られ)」。ナイフも服も脱ぎ捨て、文字通り“裸一貫”でゴブリンに挑んだ。

結果、さすけが瞬時に戦闘不能。ゴブリンガードの反撃で壊滅寸前に追い込まれ、慌てて装備を着用する羽目に。戦闘中に装備変更できたのがせめてもの救いだった。

初戦の洗礼で気づく。シーフは武器も防具も装備してやっと「雑魚と戦える存在」になれるのだ。ここから先、「逃げる」「避ける」「回復する」という3つのスキルが生存戦略の中心になる。

逃げるしかない旅──火力なき戦いの日々

序盤最大の山場、アストス戦。ファイラ・サンダラなど全体攻撃連発で襲ってくる中、こちらはひたすら殴りなんとか撃破。

だが、ここに至るまでの道のりがすでに地獄だった。

- ピスコディーモン戦での戦闘不能者続出

- 沼の洞窟でのサソリなどからの毒攻撃

- 経験値不足によりレベル差で命中率がガタ落ち

この時点で痛感したのは、シーフ旅において「戦闘を避ける判断」は生存に直結するということ。だが、逃げ続ければ強くなれない。強くなれなければボス戦で詰む──このジレンマに常に晒される旅が続く。

希望は忍者にあり──氷の洞窟と浮遊石の試練

バックラーを手に入れ、「カキン!」という回避音が生きる希望になったクレセントレイクを経て、いよいよ本番、氷の洞窟へ。

マインドフレア(即死)、フロストドラゴン(全体魔法)、コカトリス(石化)という地獄三重奏の中、ポーションと金の針を抱えて突撃。

そして──(だいぶ端折って)ついにクラスチェンジ。

忍者となった4人のシーフたちは、装備可能範囲が一気に解放され、ストライやヘイストといった魔法すら使えるようになる。苦行の果てに得たこの変化は、「育ててよかった」と心から思える瞬間だった。

忍者たちの奇襲──風のカオスから潰すという選択

正規ルートを無視して、ティアマット(風のカオス)を先に倒すという異端ルートを選択。

- チャイム:妖精イベント→ロゼッタ石→ルフェイン語習得で入手

- ワープキューブ:滝の裏の洞窟で取得

この地味に面倒なフラグ構成を全て踏み抜き、ティアマット戦に突入。

しかまる&さすけをアタッカーに、なると&かかしがヘイスト・スロウ・インビジで補助に回る構成で撃破成功。忍者化での役割分担が戦術的にしっかり機能した瞬間だった。

特筆すべきはティアマットのセリフ分岐。

「リッチのみ撃破」パターンと「他3体撃破」パターンで開幕セリフが異なる

という地味だけど熱い演出が仕込まれており、開発者の愛を感じる一幕だった。

再戦四天王の洗礼──真のボスたちが牙を剥く

忍者旅後半、舐めてかかったら返り討ちにあったのがカオス神殿のリッチ。

- フレア3連発で壊滅

- さすけだけ生き残って回避盾化→タイマン勝利

マリリス・クラーケン・ティアマットは正攻法で勝てたが、リッチは完全に“殺意の塊”と化していた。

これは戦士・モンク構成では感じなかった緊張感であり、忍者旅だからこそ味わえる原点的バランス感覚だった。

決戦カオス──装備と補助で構築した勝機

ラストのカオス戦。

最初は正攻法で挑むも、火力不足&ハイポーションの回復量では間に合わず崩壊。

そこで編み出したのが、

- しかまるに正宗装備→アタッカー1人集中運用

- 残り3人はいやしの兜×2+いやしの杖で毎ターン全体回復(全員150前後)

- 攻撃力バフを信じてストライ重ねがけ(気休めでも構わない)

※ちゃんと重ね掛け効果はあるらしいです

という、FF1とは思えないMMORPGばりのロール戦術。

結果、長期戦を乗り越え、カオスが忌まわしいケアルガを使う前に撃破に成功した。

盗賊たちが見せてくれたもの──最弱の旅の果てに

- シーフという不遇職に“役割”を見出す

- 忍者化によって“戦術”が生まれる

- モンクや戦士では感じられない“生き延びるための知恵”が求められる

最弱から始まり、補助と回復と構成の工夫で最強へ──

まさにこれは、RPG再発見の旅だった。

またどこかで、新しい縛り旅が始まるだろう。

そのときはまた、この忍者旅を超える何かを目指して。

次に挑むなら……赤魔4人旅?

コメント